常設展示では、私たちの先人が営々として築いてきた明石の歴史と文化を、

「人々の暮らしと自然環境」と題して、八つのテーマで紹介しています。

アカシゾウは、明石市とそのまわりの地域から多数の化石が見つかっています。特に1960年代までは、林崎から江井ヶ島までの海岸の崖からよく発見されました。

また、明石海峡からは現在でもしばしば漁船の網にかかって引き上げられています。アカシゾウは、象としては小型で今の象と比べると胴の長さのわりに足が短く、肩の高さは大きな個体でも2mくらいでした。

シカマシフゾウは、アカシゾウなどと共に暖かい日本にいた大型の鹿です。 この鹿は子牛ぐらいの大きさで、低地の森林や湿地帯を好んでいました。 シフゾウは中国語で「四不像」と書きます。 蹄は牛に似て牛でなく、頭は馬に似て馬でなく、角は鹿に似て鹿でなく、体はロバに似てロバでなく、4つの動物に似ていてそのどれでもないということから、この名前が付きました。 明石沖で発見されたシカマシフゾウの頭骨と角の化石から、肉付け復元しました。

後に「明石原人」とも呼ばれることになった人類の腰の骨は、1931年に大久保町の西八木海岸の更新世の地層の崩壊土の中から発見されました。

発見したのは、当時考古学や古生物学に興味を持ち、西八木海岸一帯で動物の化石や石器らしきものを採集していた直良信夫でした。

直良はその骨を旧石器時代人の骨だと考え、東京大学の松村瞭にその人骨を送り、判断を求めましたが、当時比較する資料がなく、結論が出ないまま返却されました。この骨は東京大空襲で消失しました。

戦後、人類学者の長谷部言人は東京大学に残されていた人骨の石膏模型をもとに、明石で発見された腰の骨は北京原人に匹敵する原人の骨であると発表しました。

そして現地付近の発掘調査を試みましたが、その時は期待していた成果は得られませんでした。

1982年には、東京大学の遠藤萬里と国立科学博物館の馬場悠男が世界各地から出土した人骨との比較を行い、明石人骨は縄文時代以降の新人の骨であるという説を発表しました。

国立歴史民俗博物館の春成秀爾は、人骨が化石化していたという数多くの研究者の証言や、自ら谷八木海岸で採集した剥片石器を手がかりとして、1985年に再度西八木海岸の発掘調査を行いました。

調査で直良が人骨を採取したとされる地層(西八木層)から人が加工した木器が発見され、その結果、この明石の地において、6~7万年前に旧人に相当する人類がいたことがほぼ確実になりました。

西脇遺跡や寺山遺跡から見つかったナイフ形石器は、長さ3~5cmの小型のもので、これらは単独で使ったのではなく、いくつかを細長い木や骨に埋め込んで使ったようです。

縄文人は春には木の芽を摘み、夏には魚を獲っていました。

秋になるとドングリなどの木の実を採集しました。また、土器を作るのもこの季節です。

そして冬が来ると、ウサギやシカなどの狩りを行っていました。

このように、当時は季節ごとの自然のうつりかわりに適応しながら生活を送っていました。

神戸市玉津田中遺跡からは弥生時代の水田跡が発見されており、鍬や鋤などの農耕具が数多く出土しています。

米づくりが定着すると、やがてよりよい耕地や用水、さらには鉄資源をめぐって、村と村との間で戦いが始まりました。

そして、敵の動きを見張るための集落を高い丘の上につくりました。また、村々では稲の豊作を願って銅鐸を用いたまつりを行いました。

古墳時代は、日本列島を代表する政治権力が近畿地方に確立した時代で、中国や朝鮮半島との対外交渉も活発に行われました。

この時代は大きな墓づくりに見られるように、土木技術が発達した時代でもありました。

幣塚(ぬさづか)古墳は4世紀の終わりごろにつくられた明石市内で最大の円墳です。

埋葬施設は板石を積み上げた竪穴式石室です。明治時代に発掘され、中からガラス製勾玉(まがたま)・管玉(くだたま)・小玉などと刀が発見されたと伝えられていますが、現在これらの遺物は残されていません。

『源氏物語』の中で明石は、光源氏の従者によって「ゆほびかで、明るく美しい土地」として紹介されています。

そして、白砂青松の地である明石を舞台に、光源氏と明石入道の娘「明石の上」との恋が成立し、「明石中宮」がうまれます。

この物語によって明石は風光明媚な月の名所として全国的に有名になります。

その後、松尾芭蕉をはじめ多くの人々が明石の月を見るために訪れました。

都と地方を結ぶ道路には、駅馬を備えた駅家が約16kmごとに置かれました。

播磨では、瓦や土器などの出土状況から見て瓦葺の駅家が8kmごとに1カ所設けられたようです。

海路も大切な交通路であり、魚住泊は明石海峡の潮まち港として利用されました。

大阪府南部など限られた地域で始まった須恵器づくりは、6世紀前半になると地方に広がっていきます。

赤根川金ヶ崎窯はこの時期のもので、東播磨地域ではもっとも古い窯跡です。

ここからは、朝鮮半島と深いつながりのある角杯形土器や装飾付須恵器が見つかっています。

高丘の丘陵一帯には、古墳時代の終わりから奈良時代にかけての須恵器や瓦を焼く窯が約20基あり、ここで焼いた瓦は奈良県奥山久米寺まで運ばれています。

また、3号窯から出土した鴟尾(しび)は大阪市四天王寺に葺かれていたものとよく似ています。

大久保町の赤根川と魚住町の中尾川沿いでは、12世紀から15世紀にかけての窯が約50基あります。

13~15世紀になると赤根川沿いへと生産の中心を変えます。

中尾川沿いでは、こね鉢・甕などの日常雑器と瓦を焼き、赤根川沿いではもっぱらこね鉢を焼いていました。

やがて、このこね鉢も室町時代になると硬くしまった備前焼に押され衰退していきます。

明石焼は江戸時代中期頃から焼き始め、幕末・明治・大正を経て昭和の初め頃まで300年以上にわたって焼かれました。

明石焼の初期には、仁清や古清水写しの京風の色絵のものが多くつくられました。

さらに、明治末から大正へかけての最盛期には欧米や東南アジア向けの輸出陶器が盛んに焼かれました。

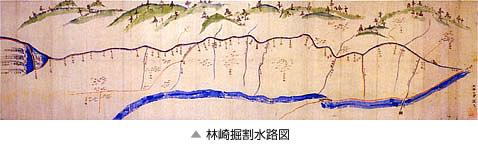

干ばつに苦しんできた林崎地域の農民は、明石川の上流から水を引き、野々池に貯える計画をたてました。

和坂村の測量師山崎宗左衛門は提灯を持った人を並べ、土地の高低を調査しました。

そして、1657年(明暦3年)冬、農民が力を合わせて工事にとりかかり、翌年(万治元年)4月、全長5.4kmの用水路が完成しました。

その年は近年にない大豊作となり、後に藩主は用水路修理のため毎年千人の人夫賃をあたえました。

今も、この地域の開発に尽くした先人の偉業をたたえ、野々池のそばに建てた渠記碑(きょきひ)の前で毎年「掘割祭」が行われています。

江戸時代の中頃になると、「農業全書」「農具便利論」でみられるように、いろいろな種類の農具が改良されます。

農具はまさに多年にわたる農民の知恵の結晶だといえます。

しかし今日、農業の機械化が急速に進んできたことにより、これまでの農具はあまり使われなくなりました。

明石では、魚の習性や漁場にあわせていろいろな漁法がくり広げられてきました。

たこが岩穴を隠れ家とする習性を利用したタコつぼ漁、磯を知り尽くした一本釣、潮流の変化を読み取って網を入れる込瀬網(こませあみ)、多くの船団や人手に頼る巾着網などを考案し、改良してきました。

昭和30年頃までは、ほとんどの漁具は身近な材料で作られていました。

麻糸の五智網、綿糸の建網、明石独特の粘りのある赤土を使った素焼きのタコつぼ、枝ぶりのいい木を利用したエドコダマ、竹で枠を組みウバメガシやツツジの柴に産卵させるイカかご等、自然の材料を巧みに利用しています。

明石の漁業はいま、「とる漁業」から資源を守り「育てる漁業」へと大きく転換していこうとしています。

ノリ(アサクサノリ・スサビノリ)の養殖では、冬季、漁業者の約7割が従事して、全国有数の品質の高いノリを生産しています。

また、マダイ・ヒラメ・マコガレイ・クルマエビ・ガザミ(ワタリガニ)・マダコなどは、兵庫県水産試験場や栽培漁業センターと協力して、稚魚の放流や魚礁の設置などを行い、資源の増大を図っています。

明石の海を再び「魚の宝庫」へと努力が続けられています。

明石城の築城にあたっては、和坂(かにがさか)・人丸山・塩屋の候補地がありましたが、小笠原忠政と本田忠政が人丸山を選び、二代将軍徳川秀忠がこれを決定しました。

ここには、柿本人麻呂の祠がありましたが、大蔵谷(現人丸山)に替地を与えて移転させました。

地形を巧みに利用して、西から本丸・二ノ丸・三ノ丸と一列に曲輪を並べた連郭式の平山城が築かれました。

築城当時は、本丸の南の帯曲輪と薬研堀はつくられていなかったようですが、徐々に整備され約30年後の絵図では、ほぼ完成していたことがうかがえます。

本丸は天守台のみで天守閣は築かれませんでしたが、四隅の三重の櫓(やぐら)は威容を誇りました。

本丸に残る重要文化財の二つの櫓のうち東の巽(たつみ)櫓は船上城から、西の坤(ひつじさる)櫓は伏見城から移されたと伝えられています。

城の中心部は現在も残っている桜堀・薬研堀・千石堀・中堀・剛ノ池などで守られていました。

明石藩は一国一城令が出された後、1617年(元和3)に新しく開かれた藩です。

藩主は小笠原忠政の入部後、65年間に5家7代の大名がめまぐるしく交代をかさねるなかで藩の基礎が固められていきました。

1682年に松平直明が入部し、1871年の廃藩置県まで松平(越前)家が10代189年間藩主となり、明石の藩政は安定しました。

藩主は新田開発に力を注ぎ、後に老中となった松平信之や新田開発を進め煙草の生産を奨励した松平直明など領民から慕われた名君も多く、また家臣にも砲術の荻野六兵衛や儒学の梁田蛻巌(やなだぜいがん)など優れた人物がいました。

城下町は、大明石村・大蔵谷村と中庄村の一部につくられました。武家屋敷は中堀と外堀の間に城を囲むように建てられました。

町屋は外堀と海の間に、山陽道を中心に東本町・西本町など10町にわかれていました。この町割りは、当時明石に立ち寄っていた姫路藩の客臣宮本武蔵が行ったと伝えられています。

城下の繁栄のため、明石町では地子銀(町屋に課せられる租税)が免除される振興策がとられました。1721年(享保6)には町も15町に増え、戸数1,903軒、人口8,922人の人々がくらしていました。

大工・米屋・紙屋・鍛冶屋など30余りの職業が営まれ、港と街道の恵みを受け城下は繁栄しました。

18世紀になると、商業の発達を背景に松尾芭蕉によって高められた俳諧など町人を中心とした文化が栄えます。

明石では、西島村の庄屋の卜部起蝶や中尾村の窯元の西海千尋などの俳人が活躍しました。

また、西岡村出身の石田幽汀は円山応挙の師にあたり、写生力と豊かな装飾性に富んだ絵画を残しています。

次男の遊汀も画家として京都で活躍しました。

一方、武家社会では幕藩体制の安定とともに儒学が盛んとなります。

藩主松平直常に招かれた儒学者の梁田蛻巌は、郷学「景徳館」を開き教育の普及に努めました。

明石郡明石町は1919年(大正8)11月1日に兵庫県で4番目の市として誕生しました。

市制施行は明治時代からの夢でもあり、市制施行を祝う諸行事として旗行列・連合大運動会・提灯行列などが全市でにぎやかにくりひろげられました。

当時の明石市の規模は、面積7.74km2、人口32,282人でした。

翌年1月には、市制施行に伴う第1回の市議会議員選挙が行われましたが、当時は制限選挙制で市税の納税額によって有権者が区分されていました。1921年(大正10)には明石市章が制定されました。

市章は、明石町徽章として制定されていたものを引き継いだもので、「明」の字を図案化したものです。